Обучение на любой стадии образовательного процесса должно отвечать принципу оптимальности. В связи с этим в условиях развития общества в XXI веке при организации учебного процесса целесообразно использовать последние достижения в области информационно-коммуникационных технологий [1]. Это определяет использование в процессе обучения инновационных программных сред [2, 3] и сопровождение образовательной деятельности мультимедийными учебно-методическими материалами [4]. Они позволяют разнообразить образовательный процесс, комплексно воздействуя на системы восприятия школьника.

На рынке образовательных услуг существует множество программных продуктов такого назначения [5, 6]. Однако, по тем или иным причинам, они не всегда доступны школьному учителю или не отвечают его запросам. Таким образом, для достижения результата обучения оптимальным образом учителю необходимо находить компромисс в выборе мультимедийного учебно-методического средства.

В тоже время современный учитель должен владеть базовыми информационными технологиями обеспечения учебного процесса [7]. Учителя математики, физики, а информатики так и вовсе непременно находятся в более выгодном положении относительно педагогов другого профиля. Следует учитывать, что в педагогических вузах на сегодняшний день этих учителей-предметников, как правило, готовят сразу по двум направлениям – «Математика и информатика» или «Физика и информатика». Исходя из этого, все они должны быть готовы применять на практике свои познания для разработки собственных программных продуктов сопровождения образовательного процесса.

Рассмотрим особенности разработки простейших учебно-методических мультимедийных проектов. Навыки создания такого рода программ современные учителя, как правило, приобретают еще на стадии обучения в вузе в курсах по программированию или во время учебных вычислительных практик [8]. Языком программирования подобных оболочек может служить любой язык. Специфика же вузовского обучения и обучения информатике в школе определяет в качестве использования визуальной среды программирования – язык Delphi или Lazarus [9]. Обе эти программные среды основаны на языке программирования Object Pascal. Первая из них является платной и более полной с точки зрения инструментария и ресурсных возможностей, вторая – бесплатна и не включает ряд компонент программирования. С позиций проектирования простейших учебно-методических мультимедийных проектов потенциал данных сред одинаков.

Итак, проанализируем на примере проекта «В помощь школьнику» специфику разработки подобных учебно-методических мультимедийных сред средствами языка программирования Lazarus. Остановимся подробно на содержательных и программных особенностях реализации данного проекта.

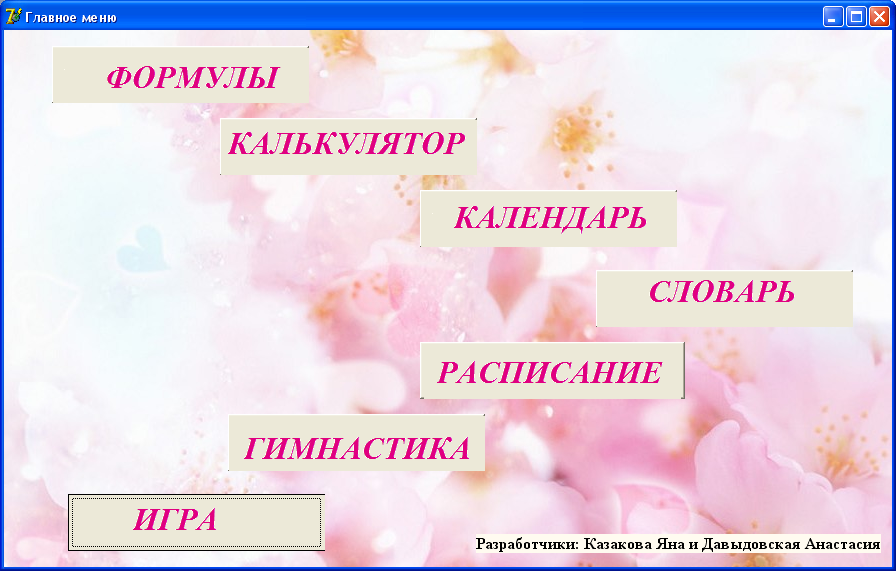

Стартовая форма проекта представляет собой окно, в области которого расположен ряд интерактивных кнопок (рис. 1). На ней представлены такие кнопки как «Формулы», «Калькулятор», «Календарь», «Словарь», «Расписание», «Гимнастика» и «Игра». Название дано в соответствии с содержанием вызываемого по нажатию на кнопку раздела программы. Количество и направленность кнопок в других проектах может быть и иной. Также нередко в более объемных программных продуктах бывает целесообразнее и удобнее организовать навигацию с помощью меню. В данном случае кнопки на форме сразу акцентируют внимание пользователя на содержимом программы.

Рисунок 1 – Проект «В помощь школьнику»

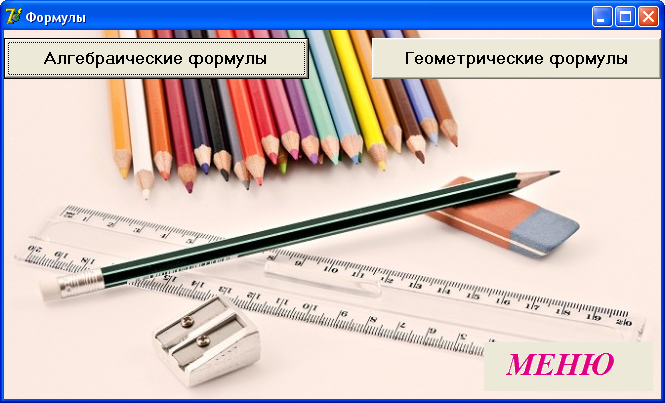

Кнопка «Формулы» открывает вспомогательную форму (рис. 2), на которой расположены кнопки «Алгебраические формулы» и «Геометрические формулы», а также кнопка возврата на основную форму «Меню».

Рисунок 2 – Форма «Формулы»

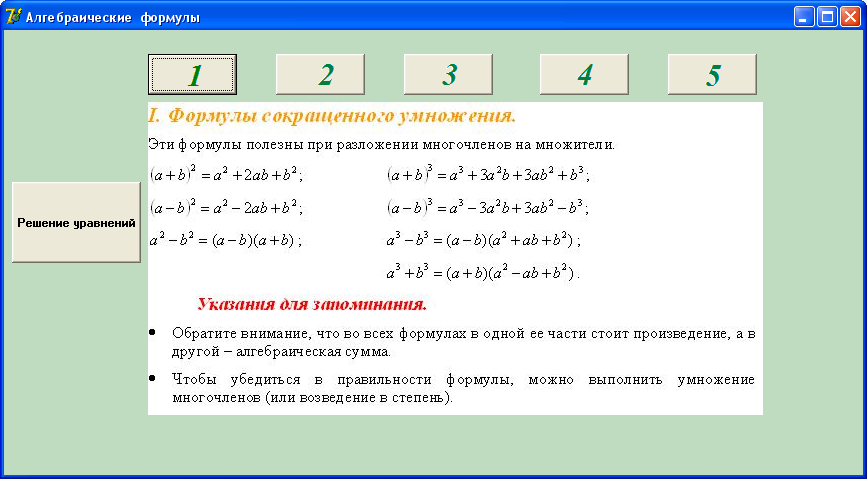

Раздел «Алгебраические формулы» содержит основные формулы по алгебре за курс средней школы, которые тематически объединены в пять групп (рис. 3). Они включают формулы сокращенного умножения, формулы корней квадратного уравнения, формулу разложения квадратного трехчлена на множители и ряд других формул.

Рисунок 3 – Форма «Алгебраические формулы»

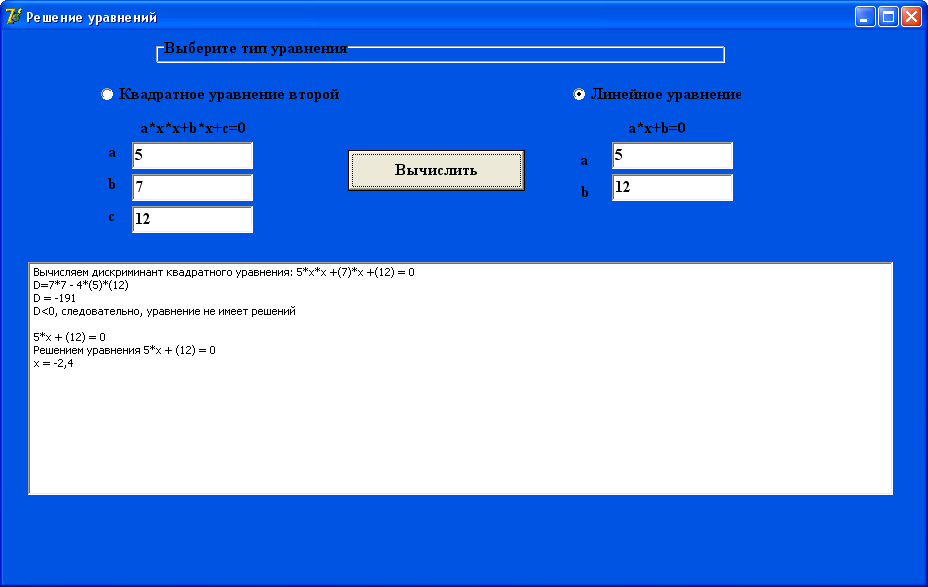

На форме также есть кнопка «Решение уравнений», нажав которую можно перейти на одноименную форму (рис. 4). На этой форме можно выбрать вид уравнения – квадратное или линейное, ввести его коэффициенты и посмотреть его решение.

Рисунок 4 – Форма «Решение уравнений»

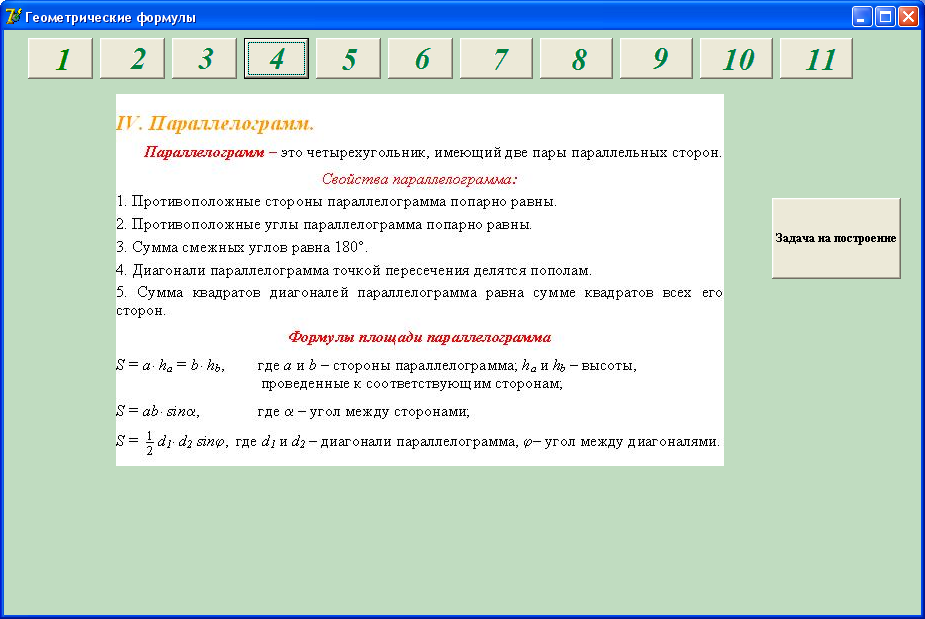

Раздел «Геометрические формулы» содержит основные теоремы и формулы геометрии средней школы. Они тематически объединены в одиннадцать групп (рис. 5). Так, например, можно посмотреть теоремы Пифагора и Фалеса, тригонометрические формулы и формулы площадей геометрических фигур.

Рисунок 5 – Форма «Геометрические формулы»

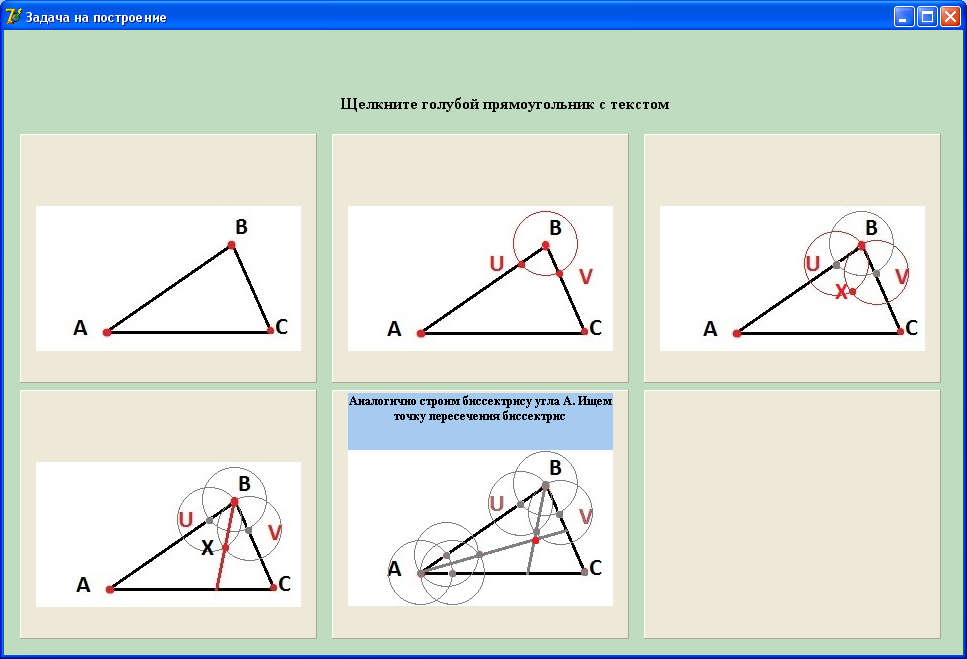

На форме есть кнопка «Задача на построение», нажатие которой позволяет пошагово посмотреть построение центра вписанной в треугольник окружности циркулем и линейкой (рис. 6).

Рисунок 6 – Форма «Задача на построение»

Программная реализация взаимодействия данных форм друг с другом и отображения учебного материала включала следующие этапы. Во-первых, необходимо создать в соответствии с количеством кнопок на каждой форме процедуры, которые по щелчку на кнопке открывают нужную форму и делают ее активной. Во-вторых, следовало на каждой форме разместить текстовые либо графические поля для отображения текста и формул. В-третьих, отдельно нужно было запрограммировать процедуры решения уравнений и задачи на построение. Первая из них обрабатывает данные полей Edit, расположенные на форме «Решение уравнений», и выводит результаты вычислений в поле Memo. Вторая из процедур по щелчку на объекте Static Text, содержащем текст комментария, последовательно отображает на панелях формы Panel объекты-изображения типа Image.

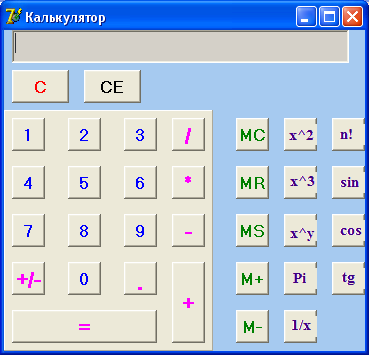

Кнопка «Калькулятор» показывает форму с простейшим калькулятором (рис. 7). В окне калькулятора можно выполнять арифметические действия над числами, возводить числа в степень, вычислять значения простейших тригонометрических функций и факториал натурального числа.

Рисунок 7 – Форма «Калькулятор»

Для организации вычислений на форме создано поле Memo. В нем с помощью свойства Text отображаются вводимые числовые значения и результаты производимых вычислений. Кнопки формы заданы как объект BitBtn. Для каждой из них прописана в программном коде отдельная процедура, которая по щелчку мыши осуществляет закрепленное за кнопкой действие.

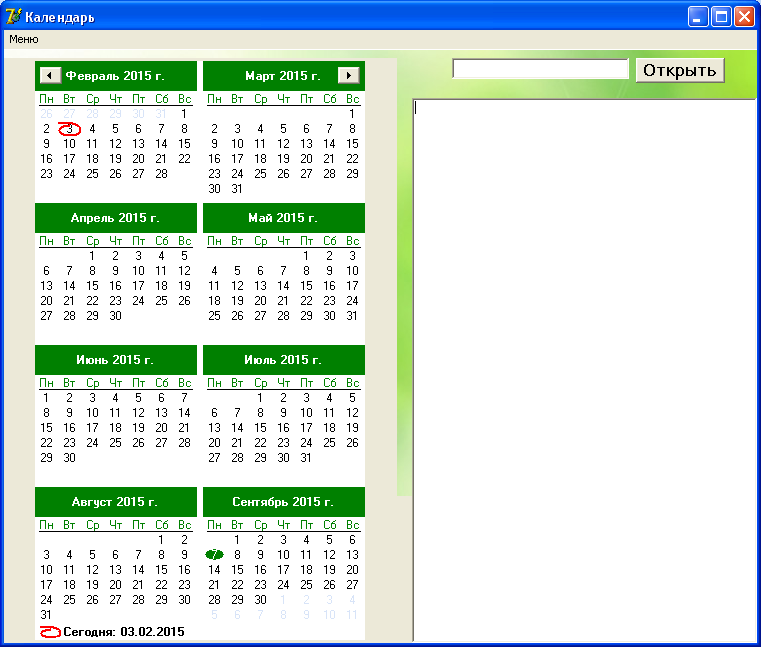

Нажатие на кнопке «Календарь» главной формы проекта открывает календарь-ежедневник (рис. 8). На открывшейся форме слева показан календарь на год, начиная с текущего месяца. Текущая дата отображена внизу формы, а в календаре этот день обведен красным цветом. С помощью кнопок навигации «Влево» и «Вправо» календарь можно пролистывать назад и вперед. На форме справа от календаря открыто поле Memo для записей в ежедневник. Запись осуществляется на дату, отображаемую в поле Edit, расположенную над записями ежедневника. Дату в это поле можно ввести либо с клавиатуры, либо двойным щелчком по ней в календаре. Сохранить записи в ежедневнике, можно зайдя в меню и выполнив команду «Сохранить». Для просмотра записей в ежедневнике на выбранное число следует нажать кнопку «Открыть» на форме рядом с окном даты. В главном меню формы «Калькулятор» также есть пункты «Новый» и «Открыть» для создания нового и открытия уже имеющегося ежедневника. Диалог при выборе данных пунктов меню объекта MainMenu организован с помощью объектов SaveDialog и OpenDialog.

Рисунок 8 – Форма «Календарь»

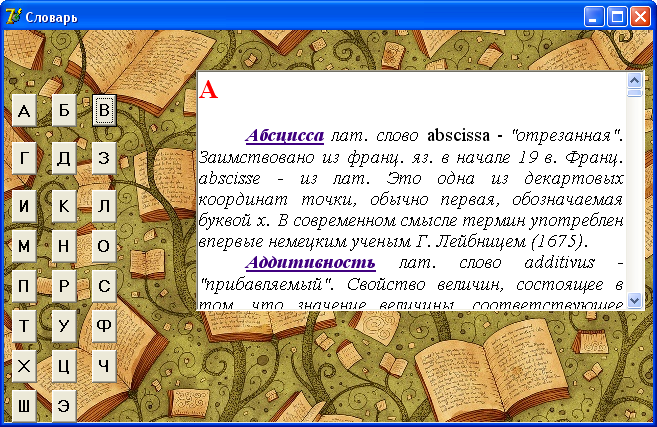

При нажатии на кнопке «Словарь» открывается одноименная форма, содержащая словарь математических терминов (рис. 9). Описание терминов представлено в поле RichEdit в алфавитном порядке. В тексте сделаны метки в виде заглавных букв русского алфавита. На заднем фоне формы с помощью объекта Image расположена картинка, иллюстрирующая словарь. Поверх нее слева на форме находятся кнопки с буквами русского алфавита. Каждая из них организована как объект Button. Щелчок мышью на кнопке осуществляет переход на метку поля RichEdit, соответствующей заглавной букве в файле с расширением rtf.

Рисунок 9 – Форма «Словарь»

Кнопка «Расписание» служит для просмотра и редактирования расписания уроков на неделю. На форме «Расписание» (рис. 10) на заднем фоне расположено изображение с незаполненным расписанием уроков. Для каждого урока подготовлено собственное поле с помощью объекта Label для отображения его названия.

Рисунок 10 – Форма «Расписание уроков»

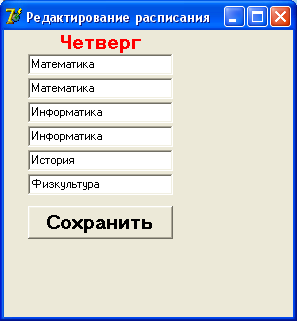

Возле названия дней недели на изображении помещены шесть кнопок с помощью объекта BitBtn. На кнопках для привлечения внимания помещены восклицательные знаки. Нажатие кнопки приводит к открытию формы для редактирования расписания (рис. 11). Учащийся с клавиатуры может набрать новое расписание на выбранный день и сохранить его нажатием на одноименную кнопку формы.

Рисунок 11 – Форма «Редактирование расписания»

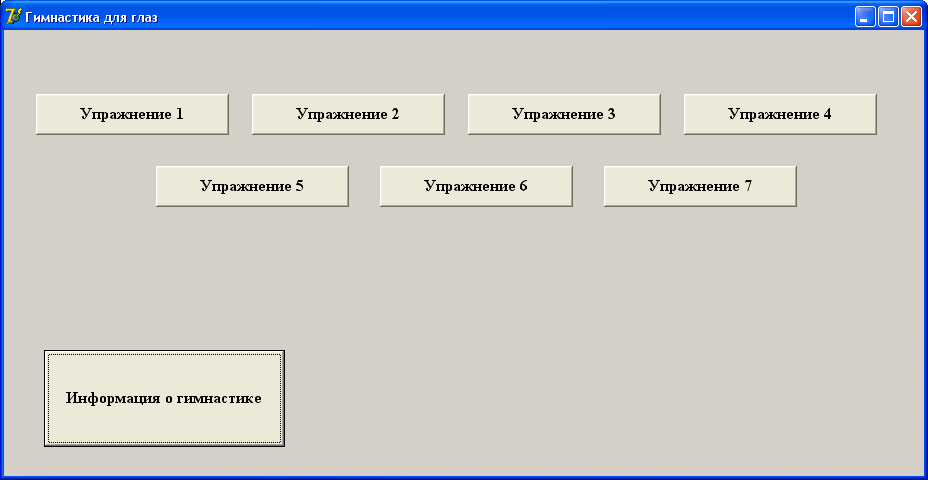

Нажатие на кнопке «Гимнастика» приводит к открытию формы «Гимнастика для глаз» (рис. 12).

Рисунок 12 – Форма «Гимнастика для глаз»

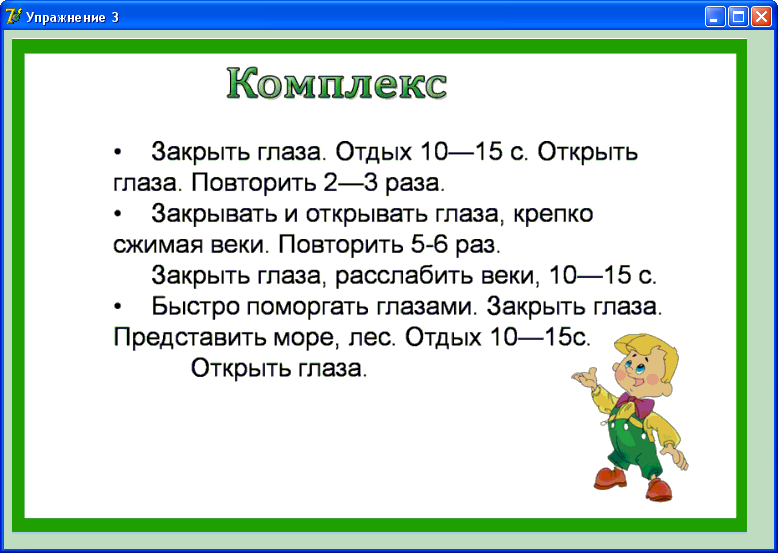

Данная форма содержит информацию о гимнастике и комплексы различных упражнений способствующих отдыху глаз (рис. 13). Наличие в программе таких упражнений для глаз позволяет ученику своевременно чередовать работу в компьютерных программах с отдыхом, вовремя снять напряжение и усталость. Подобранные комплексы упражнений отвечают принципам здоровьесберегающего обучения, они незаменимы при работе за компьютером.

Рисунок 13 – Форма «Комплекс для глаз»

Технически на форме «Гимнастика» расположен ряд кнопок. Щелчок мышью на кнопке «Информация о гимнастике» открывает текстовый документ, который содержит основные сведения о гимнастике для глаз и предлагаемых комплексах упражнений. Каждая из оставшихся семи кнопок закреплена за отдельным набором упражнений. Щелчок по каждой из них открывает новую форму, на которой имеется объект Image с соответствующими упражнениями для глаз.

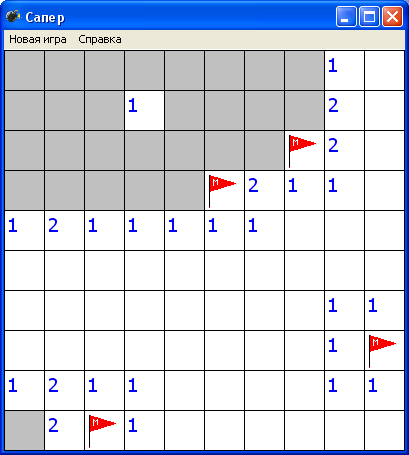

Наличие кнопки «Игра» вносит развлекательно-развивающий момент в обучение школьника. Нажатие данной кнопки запускает простейший вариант игры «Сапер» (рис. 14). Суть игры заключается в следующем. На поле 10 на 10 расположено 10 мин. Игроку требуется указать их расположение, не взорвавшись. В противном случае игра заканчивается. Мина отмечается на поле нажатием правой кнопки мыши. Щелчок левой кнопкой мыши на поле без мины отображает на нем число, указывающее информацию о том, сколько мин находится вокруг данного поля.

Рисунок 14 – Форма «Игра сапер»

Игры, включаемые в подобные проекты, должны носить развивающий характер [10, 11]. С одной стороны они будут служить, также как и гимнастика для глаз, смене вида учебной деятельности, производя положительный эффект на обучение в целом, и отвечать принципу сбережения здоровья на уроках. С другой стороны наличие в них обучающего учебного момента будет способствовать развитию познавательного интереса к предмету изучения.

Итак, пример проекта «В помощь школьнику» наглядно демонстрирует особенности разработки мультимедийных программ по математике учебно-методического характера. Такие проекты возможно создавать не только по предметам физико-математического профиля, но и по другим школьным дисциплинам. Использование подобных проектов в школьном обучении будет при правильном подходе, несомненно, оказывать положительное влияние на ход образовательного процесса. В итоге учитель будет осознанно использовать достоинства учебно-методических мультимедийных проектов при организации обучения в школе. В свою очередь разнообразие методического инструментария позитивно скажется на качестве построения учебного процесса в целом [12, 13]. Вместе с систематическим применением на уроках новых современных образовательных подходов и технологий [14, 15] это позволит качественно улучшить школьное обучение.

Библиографический список

- Козлов С. В. Актуальные вопросы использования адаптивных информационно-образовательных систем в профильной школе // Наука и образование в XXI веке: сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции 30 сентября2013 г.: в 34 частях. – Ч. 21. – Тамбов: Бизнес-Наука-Общество, 2013. – С. 48-51.

- Козлов С. В. Методические рекомендации использования автоматизированной дидактической системы индивидуального тестирования // Психология, социология и педагогика. 2014. № 10 [Электронный ресурс]. URL: http://psychology.snauka.ru/2014/10/3702 (дата обращения: 23.10.2014).

- Козлов С. В. Особенности применения системы индивидуального тестирования «Комплекс измерения обученности» в школьном курсе информатики // Системы компьютерной математики и их приложения. – Смоленск: СмолГУ, 2008. С. 247-251.

- Горянская А. О., Штепа Ю. П. Использование игровых технологий при изучении систем счисления в школьном курсе информатики // Современная педагогика. 2014. № 11 (24). С. 92-98.

- Киселева О. М. Реализация принципа индивидуализации образовательного процесса с использованием программы «Траектория обучения» // Современные научные исследования и инновации. – 2014. – № 5-2 (37). – С. 41.

- Козлов С. В. Программный комплекс «Advanced Tester»: проектирование индивидуальных тестов в автоматизированной информационной системе // Современная педагогика. 2014. № 9 [Электронный ресурс]. URL: http://pedagogika.snauka.ru/2014/09/2696 (дата обращения: 29.10.2014).

- Киселева М. П. Информатика и новые информационные технологии в системе подготовки будущего учителя // Педагогическая информатика. 2008. № 2. С. 36-40.

- Козлов С. В. Структура, содержание и специфика вычислительной практики студентов математического профиля направления подготовки «Педагогическое образование» // Гуманитарные научные исследования. 2014. № 7 [Электронный ресурс]. URL: http://human.snauka.ru/2014/07/7387 (дата обращения: 31.07.2014).

- Козлов С. В. Анализ результатов экспериментальной деятельности по изучению основ объектно-ориентированного программирования в школьном курсе информатики // Современные научные исследования и инновации. 2014. № 6-3 (38). С. 16.

- Козлов С. В. Использование графических решений в разработке развивающих игр на занятиях по информатике в школе физико-математического профиля // Гуманитарные научные исследования. 2015. № 4 [Электронный ресурс]. URL: http://human.snauka.ru/2015/04/9712 (дата обращения: 22.04.2015).

- Лавский С. А., Баженов Р. И. Дидактическая игра по теме «Хранение и обработка информации в базах данных» // Современная педагогика. 2014. № 11. [Электронный ресурс]. URL: http://pedagogika.snauka.ru/2014/11/2980 (дата обращения: 21.11.2014).

- Козлов С. В. Система индивидуального тестирования «Комплекс измерения обученности» // Системы компьютерной математики и их приложения. – Смоленск: СмолГУ, 2007. С. 223-225.

- Муратова Т. В., Баженов Р. И. О разработке урока по теме «Системы счисления» в курсе информатики и ИКТ 9 класса // Современная педагогика. 2014. № 11. [Электронный ресурс]. URL: http://pedagogika.snauka.ru/2014/11/3024 (дата обращения: 28.11.2014).

- Козлов С. В. Основы применения педагогической технологии индивидуального тестирования для формирования оптимальной траектории обучения // Современные научные исследования и инновации. – 2014. – № 4 (36). – С. 75.

- Козлов С. В. Особенности обучения школьников информатике в профильной школе // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2014. – № 1. – С. 31-35. ART 14006. – URL: http://e-koncept.ru/2014/14006.htm.